JR舞鶴線およびKTR(国鉄時代は宮津線)西舞鶴駅から徒歩5分の、

舞鶴公園を突っ切ろうとして、城門をくぐって眺めていると、左の写真の門の下のオジサンに話しかけられました。

実は無料の観光ボランティアの方で、いろいろと説明して貰いました。

JR舞鶴線およびKTR(国鉄時代は宮津線)西舞鶴駅から徒歩5分の、

舞鶴公園を突っ切ろうとして、城門をくぐって眺めていると、左の写真の門の下のオジサンに話しかけられました。

実は無料の観光ボランティアの方で、いろいろと説明して貰いました。

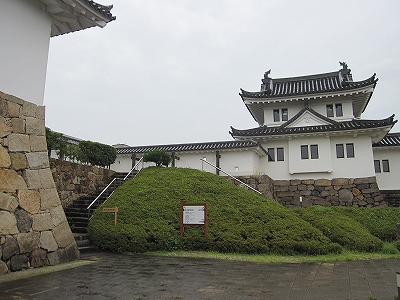

隅櫓(彰古館) 昭和十五年(一九四〇)、本丸跡の西北隅の石垣上に二層の隅櫓が復元され、彰古館(しょうこかん)

と名づけられた。 丹後・丹波地方は、「酒呑童子(しゅてんどうじ)」「安寿(あんじゅ)と厨子王(ずしおう)」

「浦島太郎」などの伝説の里であり、館内には、市指定文化財「糸井文庫」の資料から、これらの錦絵が展示されている。

隅櫓(彰古館) 昭和十五年(一九四〇)、本丸跡の西北隅の石垣上に二層の隅櫓が復元され、彰古館(しょうこかん)

と名づけられた。 丹後・丹波地方は、「酒呑童子(しゅてんどうじ)」「安寿(あんじゅ)と厨子王(ずしおう)」

「浦島太郎」などの伝説の里であり、館内には、市指定文化財「糸井文庫」の資料から、これらの錦絵が展示されている。

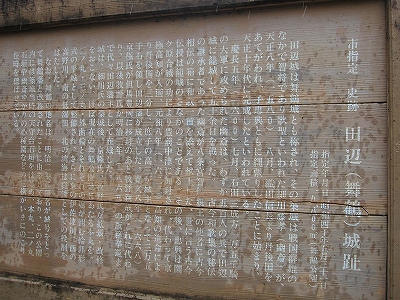

| 田辺城(たなべじょう)データ | |

| 所在地 | 京都府舞鶴市南田辺 |

| 別名 | 舞鶴城(ぶかくじょう) 「舞鶴(まいづる)」の地名は、田辺城の雅称(舞鶴城)に由来している。 |

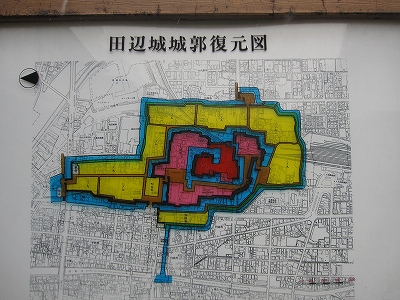

| 地形種類 | 平城。舞鶴市の伊佐津川と高野川に挟まれた平野部に築かれ、北は舞鶴湾に臨み、南は沼地という自然の要害地であった。2重・3重の堀と塁壁がめぐらされ、平城ながら堅固な城であった。 |

| 遺構 | 本丸・二の丸石垣 天守台石垣 堀 |

| 文化財指定区分 | 舞鶴市指定史跡 |

| 再建造物 | 隅櫓[昭和15年(1940)復元され、彰古館と名づけられた] 城門[平成4年(1992)復元。城門2階は田辺城資料館とされている] |

| 沿革 | 天正8年(1580)、宮津城主の細川藤孝(幽斎)・忠興父子が築城に着手、数年後にほぼ完成した。田辺城には、慶長五年(1600)、関ヶ原合戦の前哨戦として、石田三成方の軍勢に包囲された田辺城に籠城した藤孝(ふじたか)が善戦、「古今伝授」の縁で勅命により和睦開城を実現したエピソードが残る。細川氏のあとに入った京極氏のとき大がかりな城郭の拡張がおこなわれ、次の牧野氏時代に諸門や石垣が整備された。田辺城は細川・京極・牧野氏の居城として約290年間、領内統治の中心的存在であった。明治6年(1873)、田辺城は廃城とされ、本丸と二の丸の藩主庭園が舞鶴公園となり、わずかに石垣が残された。 |